工作动态

工作动态8月25日,热带扰动93W在关岛西侧海域上空形成,27日加强为热带低压,28日上午,该热带低压在关岛北偏西方向加强成为今年第11号台风海葵,台风所台风观测团队一直密切关注着台风“海葵”的发展趋势。依据台风“海葵”的结构特征及演变趋势,9月1日观测团队初步制定了台风“海葵”的观测方案,重点目标获取过岛台风的风场结构演变以及不同区域雨带的降水微物理特征。9月3日,在漳州市气象局大力支持下,观测团队经多点实地考察研判,确定在漳州国家海洋气象观测基地(以下简称漳州基地)开展台风“海葵”外场观测试验。

4日上午,受“海葵”台风外围环流影响,时缓时急的雨滴打湿了在观测车顶架设仪器的林立旻和夏卫祖身上,观测团队成员忙碌而有序地开展着观测前的准备工作,争分夺秒地对试验所需的仪器进行调试。

图1 架设移动观测车上的设备

经过两个小时的奋战,试验准备工作按计划时间一切就绪。经过短暂休整,14时10分左右,“就现在,放!”。随着这一声令下,第一只直径约1米的白色探空气球迅速升上天空。与此同时,队员们紧盯着显示器,时刻观察着屏幕上的探空数据是否回传正常。施放探空气球是台风外场观测的固定项目,“海葵”台风期间预计将施放9个探空气球,旨在获取台风风场结构特征及温、压、湿等气象要素的演变,并和漳州基地内激光测风雷达、微雨雷达、全固态毫米波云雷达、二维雨滴谱等观测仪器形成协同观测。

图2 施放探空气球前的准备

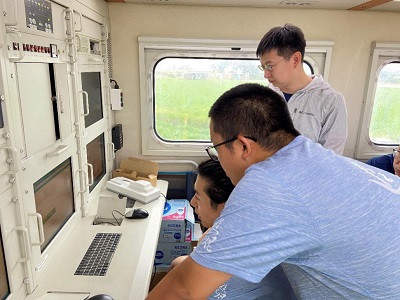

图3 监测探空数据

图4 依据雨带发展施放加密探空

此次试验是新成立的中国气象局台风重点创新团队支持下开展的首次跨省多单位协同的台风科学试验。此次试验,台风所联合漳州市气象局以及国家气象中心台风海洋预报中心围绕着过岛台风降水特征和结构变化这一业务难点展开协同研究。团队将会在未来,继续深入结合台风所和漳州基地内的诸多新型观测仪器,实现移动科研观测与基地业务观测的优势互补。未来台风所将继续发挥台风研究的主力军作用,积极扩大合作面,围绕台风业务难点,积极推动科研业务融合,为一线业务部门的台风预报和服务提供科技支撑。

(文/审:戴宇凡 图蔡乐 复审:唐碧 终审:梅勇成)