科研成果

科研成果台风作为极具破坏力的自然灾害,其登陆往往会对沿海城市防灾造成严峻挑战。传统观测手段通常难以捕捉台风内核区复杂风场的动态演变,特别是在现代化城市高楼林立的复杂环境中,从而导致城市防灾减灾与工程设计面临重大瓶颈。针对上述挑战,中国气象局上海台风研究所(以下简称台风所)观测团队在2022年强台风“梅花”登陆期间利用华航 S4000 激光雷达在上海中心城区-陆家嘴地区成功捕捉了完整的台风边界层风场演变过程,获得了高精度、高时空分辨率的观测数据,一定程度上填补了超大城市复杂环境下台风内核区精细风场结构观测的空白。

图1. (a) 台风“梅花”的移动路径。 (b) 最大风速(MWS)及台风中心与观测点之间距离的演变情况。(c) 观测点周围的地形特征图。(d) 激光雷达设备照片。

研究首次在台风登陆超大城市中心区域内发现低层(100-200米高度范围)风速出现异常低值,呈现独特的C型风廓线结构,与传统的对数风廓线显著不同。这一现象主要受到城市地表高粗糙度和高楼林立的复杂地形影响。此外,研究揭示台风内核区域切向风和径向风的湍流积分尺度在台风经过前后发生显著变化,反映出台风风场在登陆期间不同阶段的湍流结构演变。

图2. 所选异常风廓线和正常风廓线时段的水平风廓线。图中蓝色圆点表示平均风速,红色阴影表示风速的四分位数范围,蓝色阴影表示风速的峰-峰值范围。各子图右下角显示了对应时刻台风中心与观测点之间的距离。

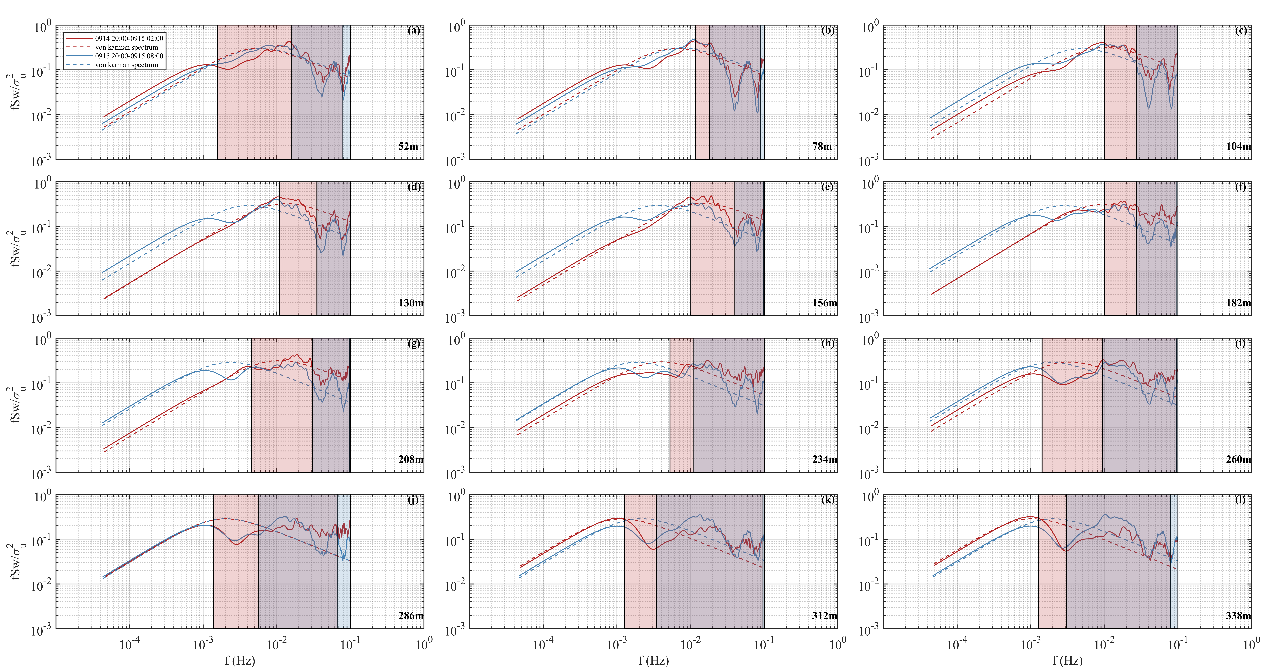

研究团队进一步通过对条纹结构(streaks)与滚涡(rolls)强度的深入分析,发现这些湍流精细结构在台风中心经过前强度显著增强,并显示出明显的周期性交互作用,可能对台风边界层的能量与动量输送起到了重要作用。这一发现对理解台风登陆期间近地面强风损伤的机制提供了关键的科学依据。通过能谱分析,研究还详细描述了径向与切向风随高度变化的湍流能量分布特征,进一步展示了台风边界层内不同尺度湍流相互作用的复杂性。这些研究结果对于完善台风边界层模式参数化方案、提升台风预报准确性以及指导城市抗风结构设计具有重要科学与工程应用价值。

图3. 台风内核区域不同高度((a) 52米;(b) 78米;(c) 104米;(d) 130米;(e) 156米;(f) 182米;(g) 208米;(h) 234米;(i) 260米;(j) 286米;(k) 312米;(l) 338米)径向风速谱随高度的变化特征。图中红色阴影区域代表观测谱在第1时段的惯性子区,蓝色阴影区域代表冯·卡门(von Kármán)理论谱在第1时段的惯性子区,两者重叠区域用紫色阴影表示。

本研究通过地基多普勒激光雷达的高效应用,成功揭示了超大城市复杂地形环境下台风内核区精细化湍流结构及动态过程,为未来台风登陆时的精细观测、预报及风险管理提供了新的理论视角和技术路径。本文研究成果不仅为改进台风数值模式参数化方案奠定基础,还可直接指导超高层建筑风荷载设计、城市通风廊道规划及应急避险策略制定。例如,利用“C型风廓线”规律指导建筑抗风设计及城市防灾预警策略等。

该研究于2025年3月24日在线发表在国际著名期刊《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》上。台风所孙梓曜助理研究员为论文第一作者,汤杰研究员为通讯作者,王尚宏副研和余晖研究员为本文共同作者,台风所为论文标注的第一单位。该研究得到了多项国家自然科学基金资助,相关的观测试验来自于台风所组织的“近海台风强度变化科学试验”和海洋工程二期项目的支持。台风所未来将进一步开展科学试验,构建包括城市、港口等不同场景下的台风风雨结构一手数据库,推动“观测-模拟-应用”全链条技术体系发展,贯彻“观测即服务”理念,密切加强新观测技术应用和产业合作,为全球沿海区域应对台风灾害提供“中国方案”。

论文信息:Sun, Z., Wang, S., Tang, J., & Yu, H.(2025). The boundary layer wind characteristics of Typhoon Muifa (2022) at Lujiazui, Shanghai observed by a ground‐based doppler wind lidar. Journal of Geophysical Research: Atmospheres,130, e2024JD042210. https://doi.org/10.1029/2024JD042210

原文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JD042210

扫码阅读原文

(文/审:孙梓曜 复审:朱雪松 终审:喻自凤)