科研成果

科研成果“雨滴总是直直地落下来吗?”

“当然不!有时候它们还能横着飞呢!”

就像古诗里说的“惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙”,狂风暴雨时,雨滴会被吹得斜斜的,横打在墙上。

自然界中,雨滴大小不一,下落速度各异。静风条件下,大雨滴由于自身质量,其下落速度通常比小雨滴快,这种速度差异会导致雨滴间发生碰撞。碰撞后,小速度差使雨滴易合并成更大雨滴,大速度差则易使大雨滴破碎。然而,这些情况仅考虑了雨滴的垂直下落速度。实际上,在台风等强风天气下,雨滴不仅在垂直方向上有落速,还会受水平风速影响而水平移动,从而产生水平方向的速度差异。因此,雨滴碰撞过程受垂直落速和水平移速差异的共同影响,使得雨滴碰撞过程及最终的雨滴谱型分布更加复杂。

雨滴谱型分布对降水率和天气变化有直接影响,并通过微物理过程间接影响天气系统。例如,高浓度小雨滴易通过蒸发在地面形成冷池,触发新生对流。在数值预报模式中,雨滴谱型分布是云微物理参数化方案的关键,对降水预报和对流系统模拟的准确性至关重要。然而,现有参数化方案的雨滴落速公式只采用静风条件下的终末速度,未考虑雨滴水平移速,导致在强风天气下无法准确描述雨滴的实际运动和碰撞过程,不适用于台风等强风天气的模拟。

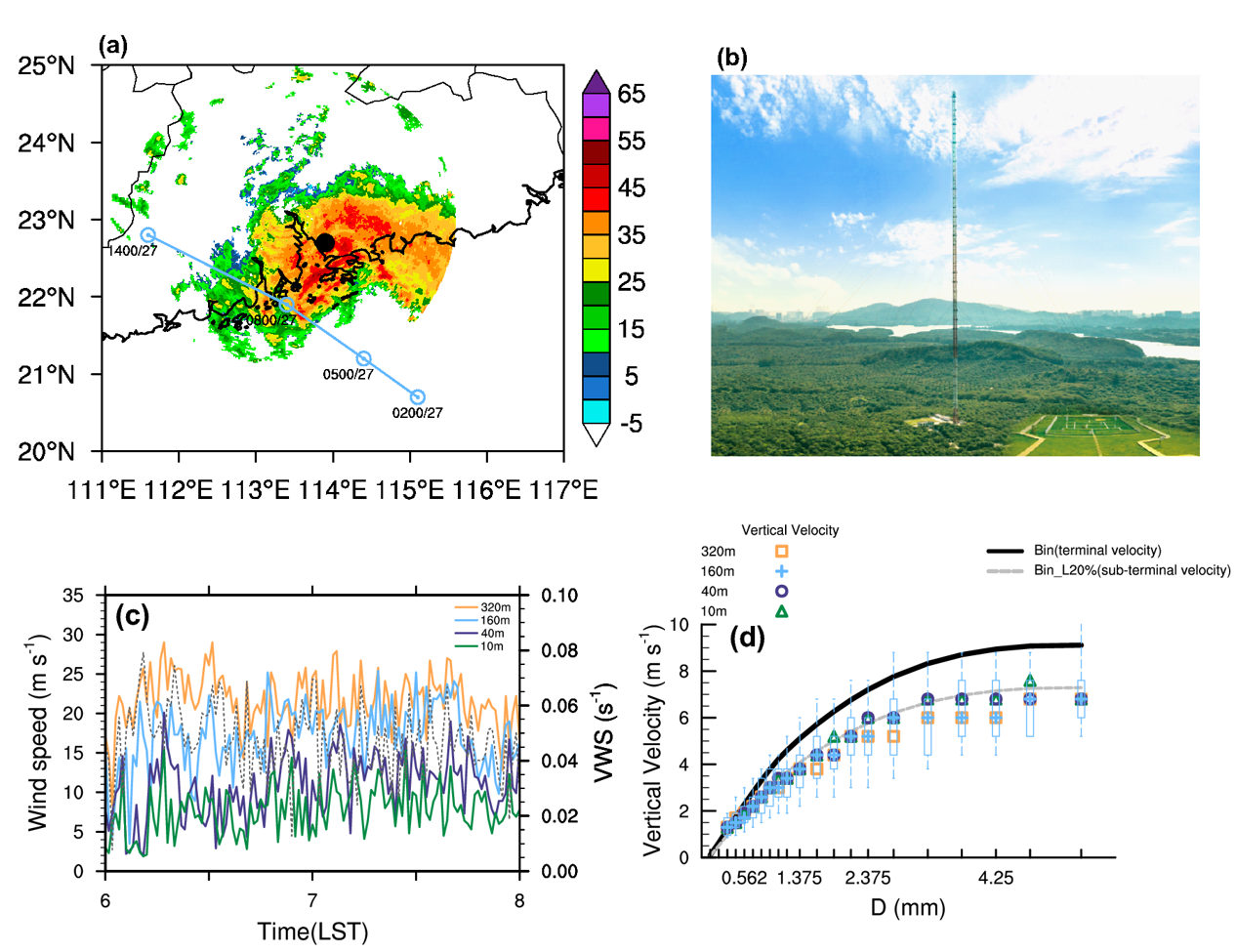

在台风“帕卡”登陆期间,深圳市气象局356米观测铁塔显示近地层存在强水平风速和垂直风切变(图1a–c)。雨滴谱仪观测到的雨滴落速低于分档微物理方案(Bin)中的经验落速(图1d),可能与强风中雨滴形状和姿态变化有关。研究团队前期工作表明,这主要是因为在水平风速的叠加下,大雨滴受合力作用形状更扁平,落速减小,且易摆动,落速进一步降低(Lin et al. 2021, AR)。因此,大雨滴落速在强水平风速下明显低于静风条件。

图1. (a)2017年8月27日06时(北京时),3 km高度处的雷达回波的分布特征叠加台风“帕卡”的移动路径(蓝色圆圈和线段)。黑色实心圆为深圳铁塔所在位置。(b) 深圳铁塔实景图。(c)台风“帕卡”登陆期间,不同高度处的超声风速仪探测到的水平风速(实线)以及320米和10米两层间的水平风速垂直切变(虚线)随时间演变。(d)观测到的雨滴垂直落速(箱线图)和经验公式计算结果(黑色实线),灰色线代表经验落速Í80%后与观测落速的拟合线基本匹配。

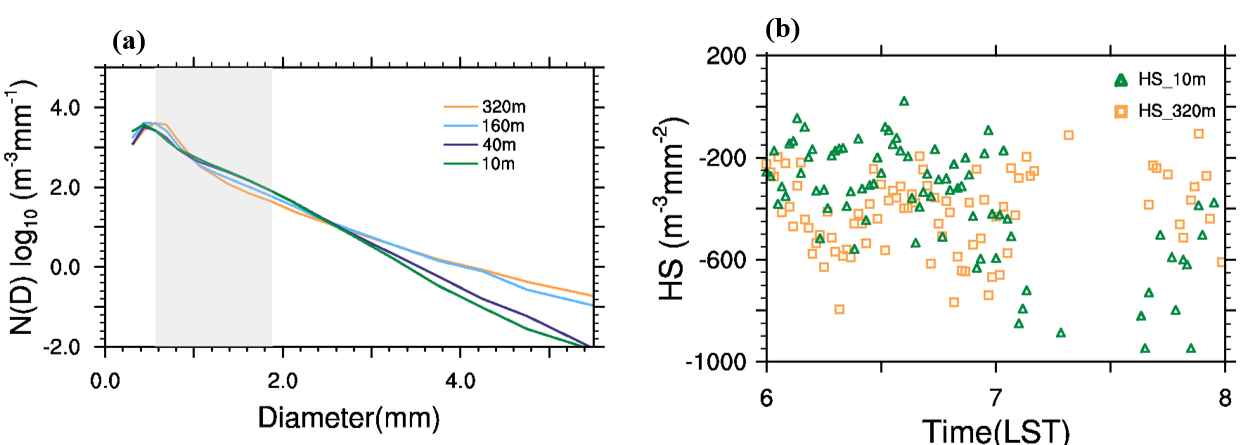

在强水平风速下,大雨滴落速减小,缩小了与小雨滴的落速差,从而降低雨滴间的碰撞动能,致使碰撞破碎率减小,而合并率增加。然而,与前期工作中台风“妮妲”的模拟结果类似(Deng et al. 2019, JGR),台风“帕卡”登陆期间的观测结果显示,不同高度的雨滴谱型分布变化中存在明显的碰撞破碎过程。如图2a所示,随着高度降低,大雨滴浓度减小,直径小于1毫米的小雨滴和约1.5毫米的中等雨滴浓度显著增加,这是雨滴碰撞破碎的重要信号。根据D’Adderio et al. (2015)的方法,可以通过计算雨滴谱关键尺度区域斜率的最大值(HS)变化来分析雨滴间碰撞过程,当HS值自高空向地面存在由负值向正值的转变趋势时,表征雨滴的碰撞破碎过程占主导。观测数据的HS计算证实,随着高度降低,雨滴间存在明显的碰撞破碎过程(图2b)。

图2. (a)台风“帕卡”登陆阶段(2017年8月27日06时至08时),时间平均的雨滴谱随高度的变化,其中灰色阴影区为关键尺度区域。(b)320米和10米高度处的雨滴谱关键尺度区域斜率的最大值(HS)随时间的变化。

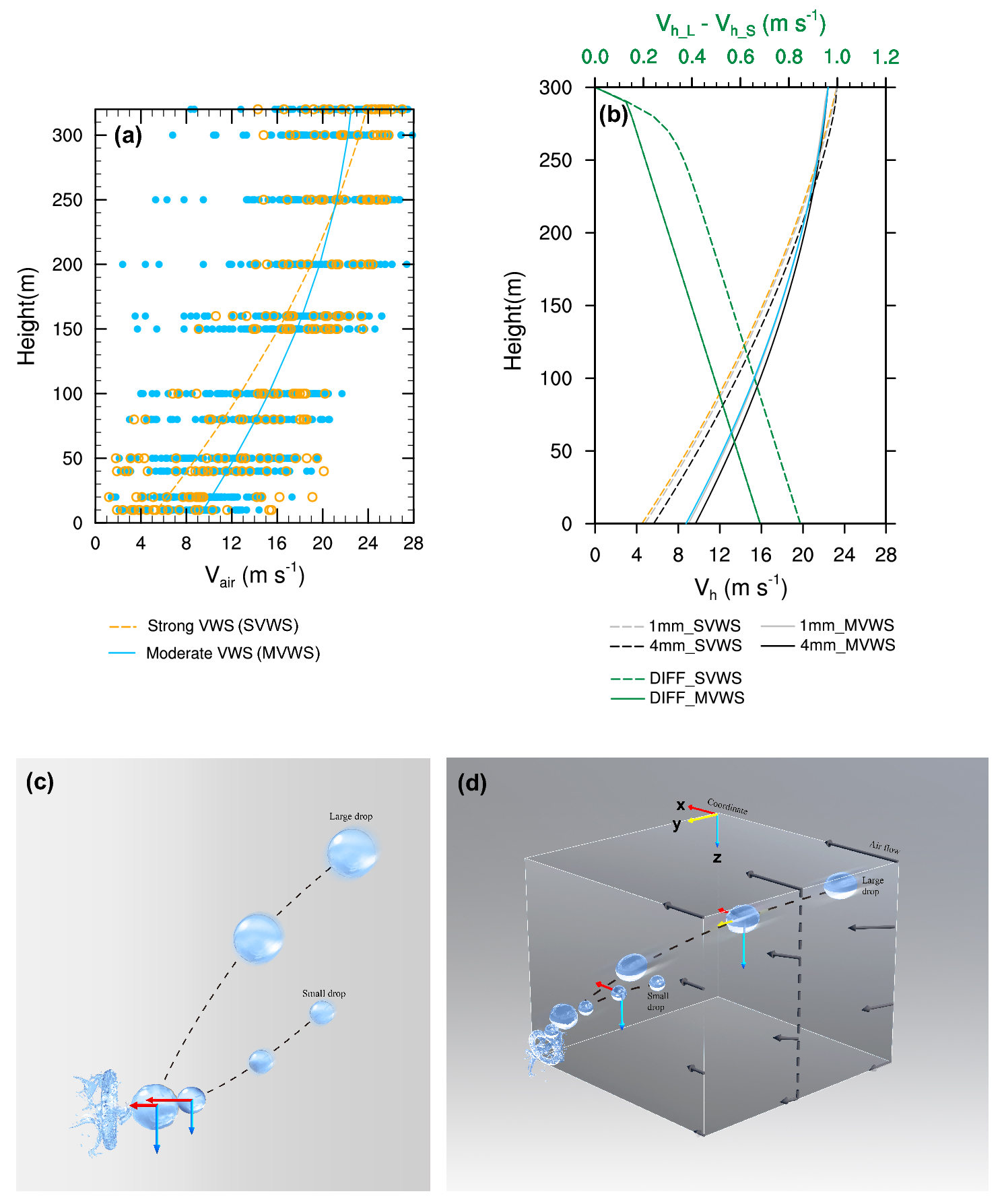

研究团队认为,强水平风速使雨滴水平移动,叠加垂直落速,还会进一步导致雨滴间总移速差增加。通常,小雨滴的水平移速与水平风速变化一致,而大雨滴因惯性保持原有水平移速,导致两者水平移速差增大,从而增加总移速差和碰撞破碎率(图3a–b)。若水平风速方向随高度变化,不同尺度雨滴还可能从不同方向发生碰撞破碎(图3c–d)。

图3. (a)台风“帕卡”登陆阶段(2017年8月27日06时至08时),观测到的垂直风切变拟合线。(b)在图3a所示的垂直风切变条件下,直径分别为1mm(灰色线)和4mm(黑色线)的雨滴移动速度的水平分量及两者间的差值(绿色线)。(c)表示由于小雨滴的惯性较小,更容易受到风场突然加速的影响,可能与附近的大滴相撞。(d)表示当大雨滴的起始高度高于小雨滴,并且在下落过程中受到了风场方向变化的影响,可能会在某个高度从侧面与小与滴相撞。

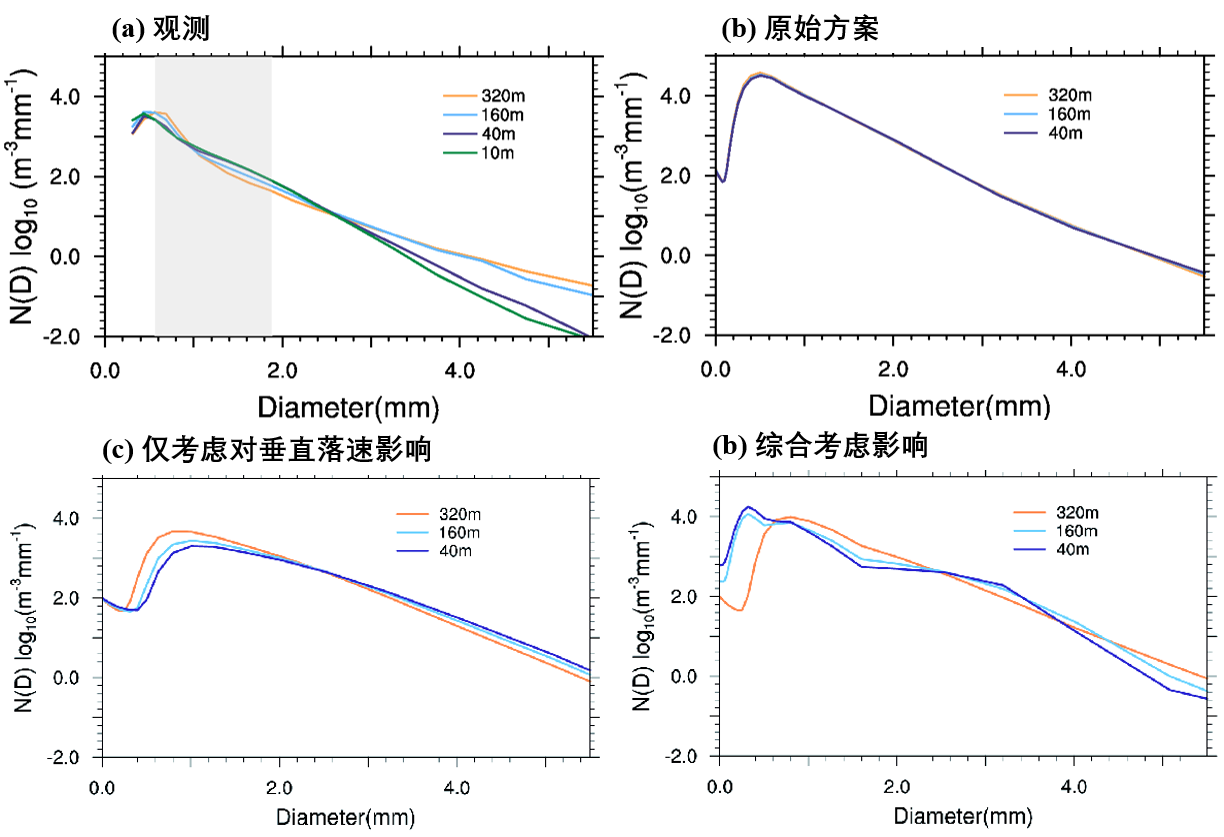

基于此,研究团队首次将水平风速、垂直风切变和湍流等动力因子定量引入云微物理方案中的雨滴沉降和碰撞参数化公式。对比试验显示,原始方案和仅考虑水平风速对落速影响的方案,均无法模拟出强风条件下近地层雨滴谱随高度的变化(图4b–c)。只有综合考虑这些动力因子对雨滴落速和水平移速的影响,模拟结果才能与观测较好吻合(图4d)。这证明动力因子在强风天气中对微物理过程的影响不可忽视,需改进现有云微物理参数化方案以适用于强风条件。

图4. (a)台风“帕卡”登陆阶段(2017年8月27日06时至08时),时间平均的雨滴谱随高度的变化;(b)原始微物理参数化方案模拟结果;(c)仅修改水平风速等动力因子对雨滴垂直落速影响;(d)综合考虑水平风速等动力因子对雨滴垂直落速和水平移速的影响。

本研究针对台风暴雨模拟中的关键问题,即传统云微物理参数化方案因静风假设导致的模拟偏差,开创性地融入水平风速、垂直风切变及湍流等动力因子,调整粒子间碰撞速度差,改进碰撞破碎率。这一改进显著提升了台风降水微物理过程的模拟精度,为更准确的暴雨预报提供科学支撑。

本研究工作已于2025年4月发表在地学权威期刊《Geophysical Research Letters》上,第一作者为中国气象局上海台风研究所邓琳副研究员,通讯作者为上海台风研究所鲍旭炜研究员。文章合作者还包括匈牙利佩奇大学Istvan Geresdi教授,美国国家大气研究中心薛麓林博士,上海台风研究所黄伟研究员、李田田副研究员及吴宛真博士,中国海洋大学赵阳教授。本研究的相关前序工作分别于2019年5月和2021年10月分别发表《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》和《Atmospheric Research》。

论文信息

(文/初审:邓琳 复审:张蕾 终审:黄伟)