科研成果

科研成果台风是全球热带沿海地区最具破坏力的自然灾害之一,而位于大气最底层的300米以下(近地层)是台风与地表相互作用最直接的区域,掌握该区域的风场和湍流结构对提升台风风灾预警至关重要。长期以来,以狂风暴雨和变化莫测著称的台风内部观测环境非常恶劣,使得传统观测手段难以获取台风近地层的精细风场结构,因此相关观测研究非常稀少。

2021年强台风“烟花”登陆浙江舟山期间,中国气象局上海台风研究所(台风所)依托“近海台风强度变化科学试验”(EXOTICCA),利用S4000型高分辨率地基多普勒激光雷达(DWL),在“烟花”台风登陆点首次成功捕获完整的台风登陆过程的结构演变,最高空间分辨率为30米。此次试验获得的台风风场数据,填补了台风登陆区海陆交界处边界层风场精细观测的空白,为台风动力学深入研究与台风风灾预警提供了重要支撑。

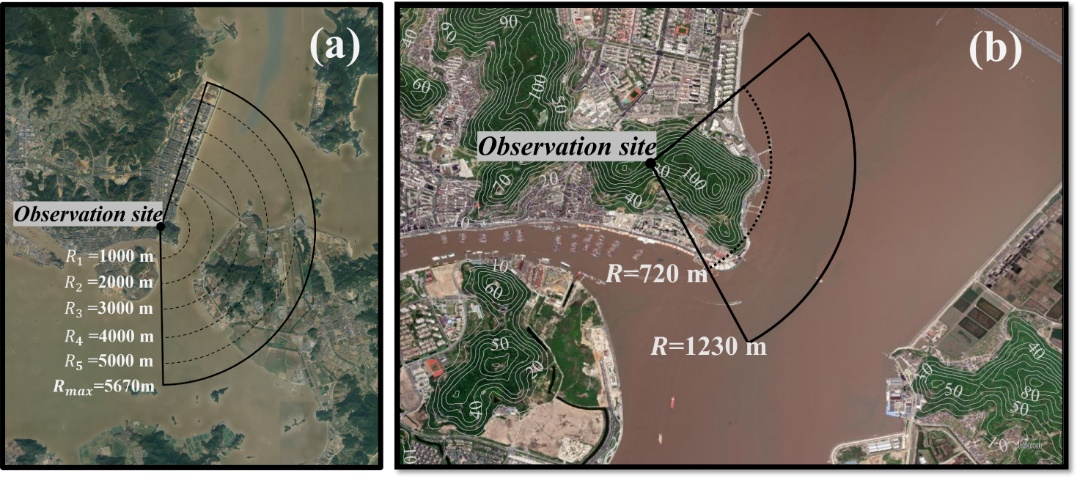

图1. (a)舟山雷达观测台附近区域的照片,实心黑线代表最大扫描区域。(b)雷达周围约3公里区域的照片,黑色实线包围了要研究的区域。

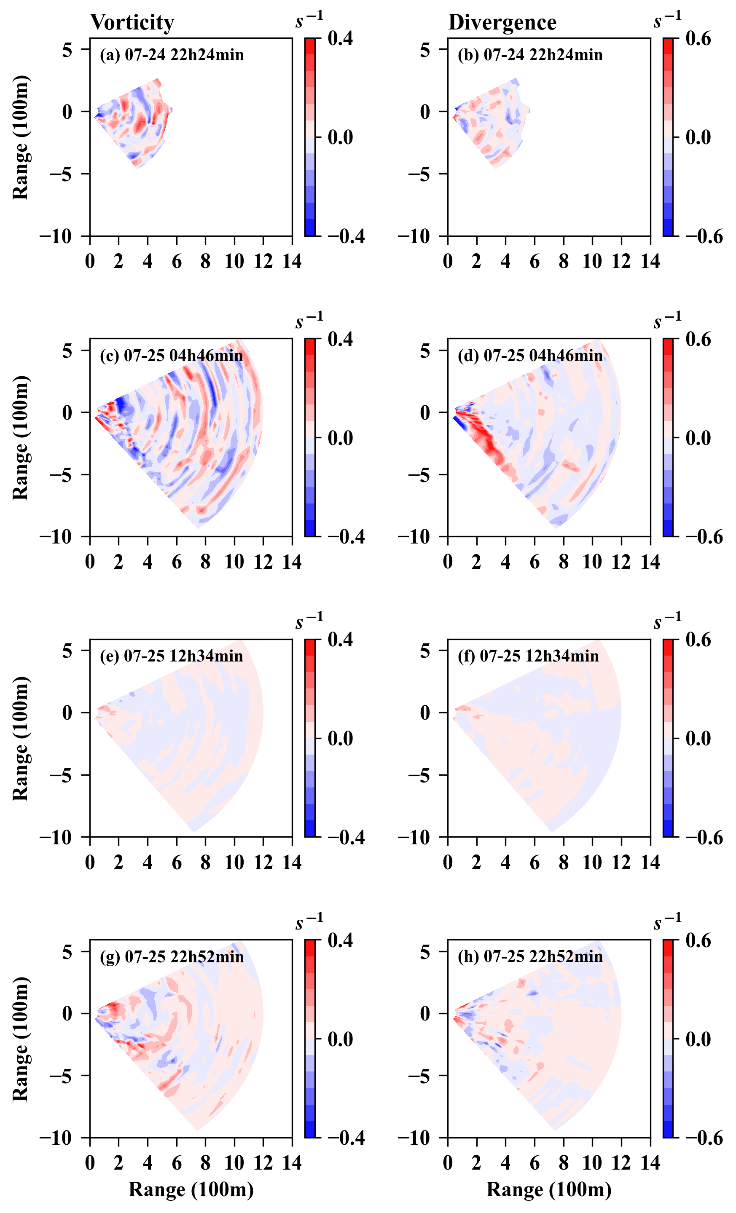

试验后,台风所和南京信息工程大学(南信大)组成联合研究团队,在台风边界层内首次观测到次千米尺度的精细涡旋结构,而这些涡旋通常表现为100–200米尺度的正负偶极对,非常类似于近年来台风领域高度关注的滚涡结构(Wurman and Winslow 1998)。在台风外围环流区,这些结构尤为明显,并伴随着强烈的顺时针旋转和气流辐合;而在靠近台风中心时,旋涡结构趋于减弱,整体气流则呈现逆时针旋转和发散趋势,具有较大的致灾潜力。这些空间尺度较小的旋涡结构,与Wu等人(2018,2019)通过大涡模拟发现的台风边界层内的龙卷风尺度涡旋相一致。观测结果不仅证实了台风登陆过程中边界层滚涡的存在,也揭示了滚涡导致的近地层风场剧烈空间变化特征,为未来边界层湍流与能量输送机制的深入研究奠定了基础。

图2. 台风不同发展阶段四个时刻研究区域内的涡度(左图)和散度(右图)。

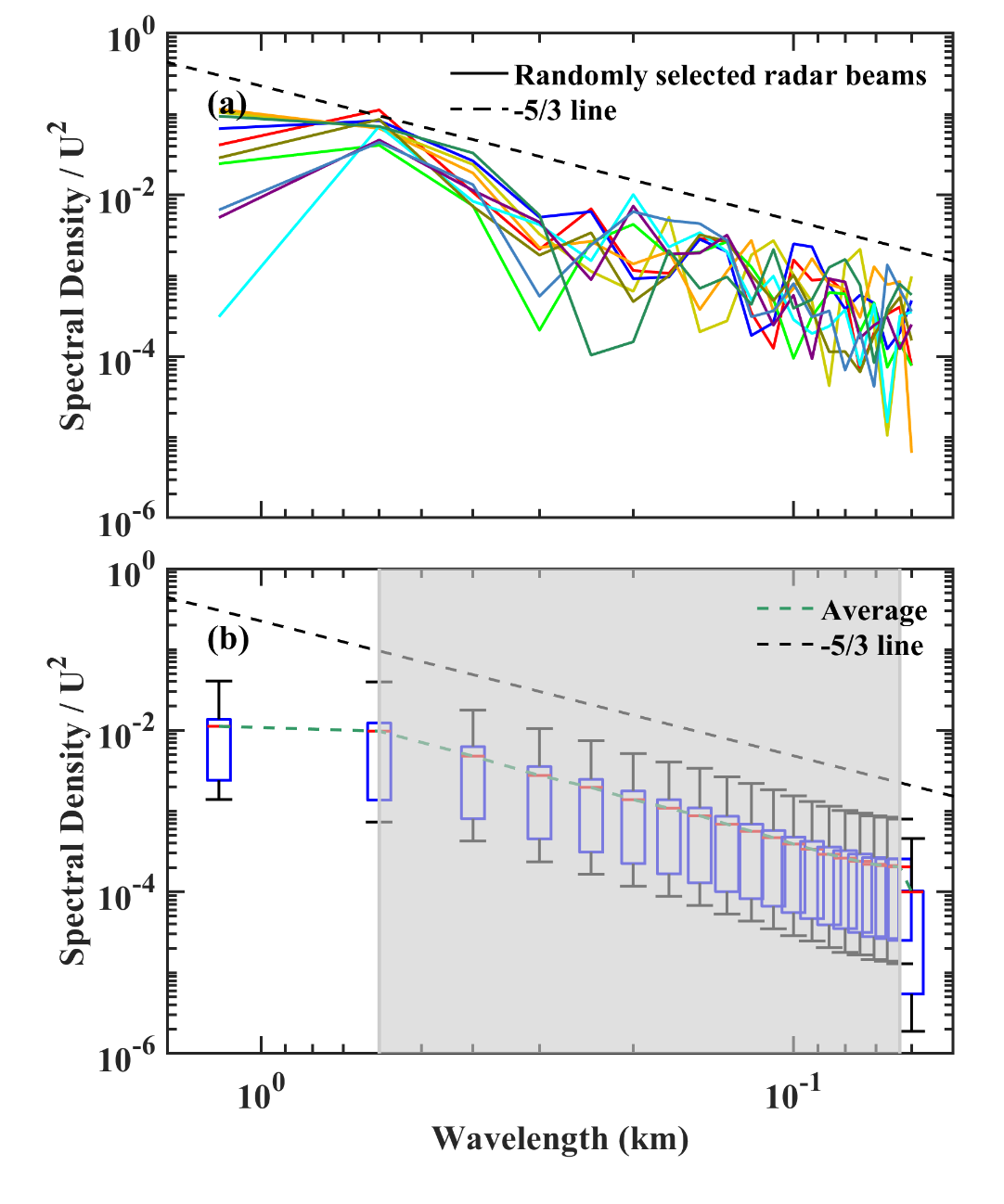

研究团队还对台风边界层风速的频谱特征进行了分析,验证了小尺度湍流结构是否符合经典的Kolmogorov理论。通过对10个随机雷达波束的归一化功率谱密度(PSD)计算发现,尽管不同波束的谱线存在一定波动,但整体上均表现出与理论预期一致的−5/3斜率。这表明在30米的空间分辨率下,激光雷达能够有效捕捉惯性子范围内各向同性湍流的能量分布特征。进一步将所有波束合并分析发现,整体PSD箱型图也与理论斜率吻合良好,说明在时间平均后,尽管瞬时观测中存在不均匀性,湍流统计特征依然稳定可靠。此外,这些观测波长仍处于惯性子范围内,尚未进入能量耗散区,因此研究团队基于Kolmogorov定律,采用将径向湍流动能(TKEr)乘以3的方法,近似估算三维湍流动能(TKE3d),为后续湍流强度分析提供基础,并为今后更好利用激光雷达研究湍流结构提供了新工具。

图3. 径向风速的归一化功率谱密度:(a) 随机选取的10个雷达波束,以不同颜色表示各自的谱分布;(b) 所有雷达波束的谱分布,以箱型图形式展示。其中,红色短线表示箱体的平均值,蓝色箱体的上下边界分别代表第25和第75百分位数,须线则表示第12.5和第87.5百分位数。图中用灰色阴影突出显示的区域对应于惯性子范围的波长区间。

本研究通过地基多普勒激光雷达的高效应用,成功揭示了台风“烟花”登陆过程近地层风场的精细结构与湍流特征,填补了台风登陆过程中近地层高时空分辨率观测的关键空白。研究成果首次证实了台风边界层内百米尺度涡旋结构的存在,并验证了湍流能谱符合经典−5/3斜率特征,提出了基于径向风湍流动能(TKE)估算三维湍流能量的新方法。研究还揭示了台风中心过境前后湍流响应的显著差异,强调了地形和海陆差异对风场湍流特征的调制作用。这些成果为未来台风登陆过程中的精细化观测、预报及灾害风险管理提供了新的理论视角和技术路径。

本研究于2025年5月12日在线发表在国际著名期刊《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》上。南信大硕士研究生陆阳皓为论文第一作者,台风所汤杰研究员和南信大李煜斌教授为共同通讯作者,中科院大气所高志球教授为共同作者,台风所和南信大均为共同通讯作者单位。该研究得到了多项国家自然科学基金资助。

论文信息:

Lu, Y., Li, Y., Tang, J., & Gao, Z. (2025). Typhoon In‐Fa (2021) near surface wind field characteristics based on Lidar observations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 130, e2024JD043184. https://doi.org/10.1029/2024JD043184

原文链接:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JD043184

扫码阅读原文

(文/初审:陆阳皓 复审:汤杰 终审:余晖)