科研成果

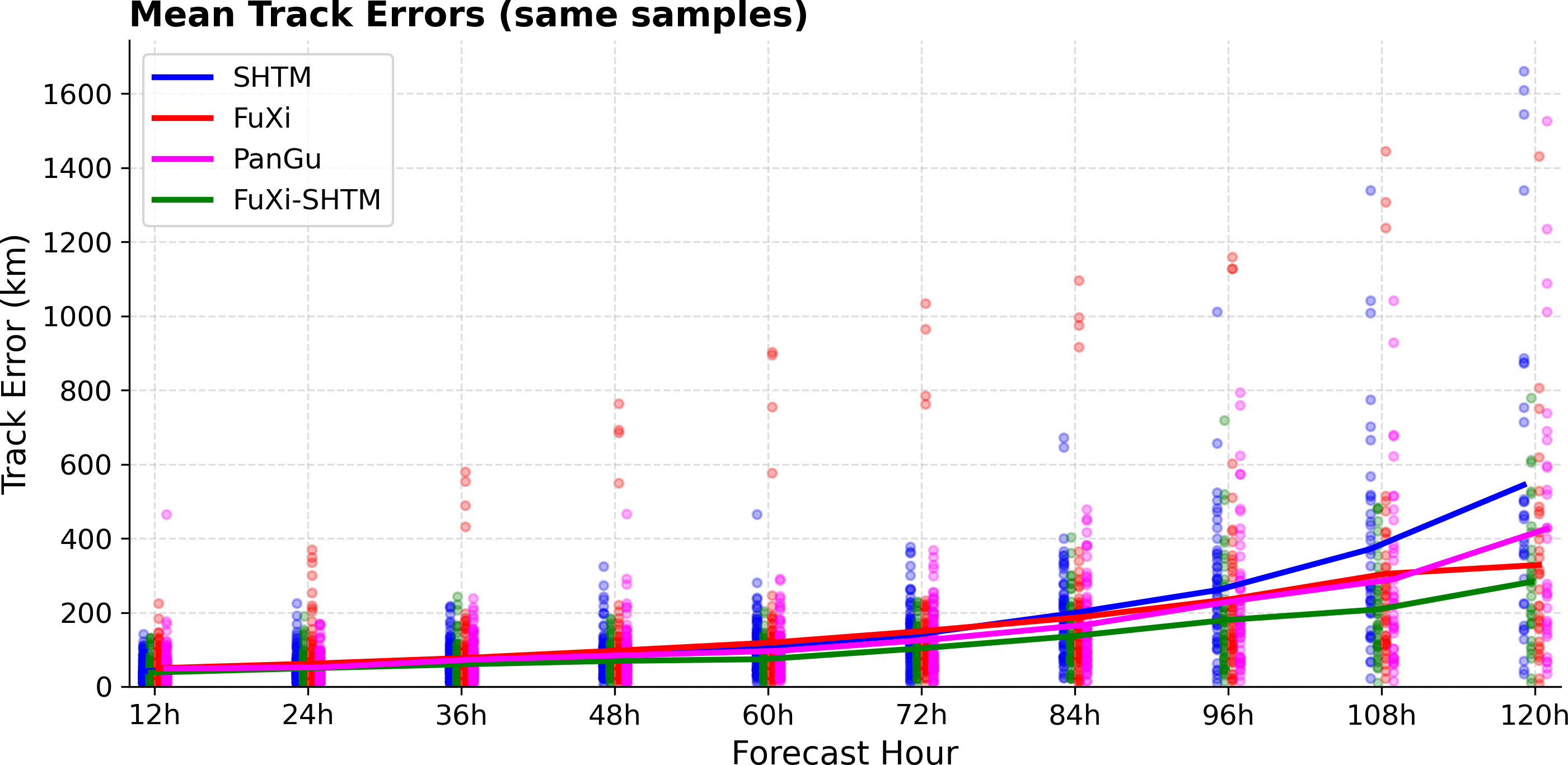

科研成果近日,中国气象局上海台风研究所联合复旦大学穆穆院士团队在Geophysical Research Letters发表论文指出AI-物理融合模型正在加速台风业务预报范式转变。此前,中国学者提出基于AI大模型来驱动或约束数值模式进行混合预报取得了显著的进展(Xu et al., 2024; Liu et al., 2024; Niu et al., 2024),而本研究则基于上海台风模式(SHTM)和伏羲气象大模型(FuXi)建立了台风混合业务预报模型(SHTM-FuXi)。通过一年的批量试验表明混合模型在各个预报时效的路径平均误差上不仅显著优于原上海台风模式,而且优于FuXi大模型和PanGu大模型,且108小时内的平均路径误差基本在200公里以内,达到较高的预报水平(如图1)。这表明混合模型不仅结合了FuXi大模型和上海台风模式两者的优势,而且达到1+1>2的增益预报效果,目前混合模型已在上海市气象局业务运行。

图1.2024 年西北太平洋台风在12-120h预报时长的台风路径误差散点分布(单位:km),其中实线为平均路径误差。比较的模式包括原上海台风模式(SHTM)、伏羲气象大模型(FuXi)、盘古气象大模型(PanGu)以及混合模型(SHTM-FuXi)。

此外,本研究针对混合模式首次求解了非线性条件最优扰动(CNOP)敏感区,提出了基于CNOP敏感区的观测-同化-预报一体化预报新框架。研究结果表明在CNOP敏感区内加密同化卫星资料可以进一步改进台风预报效果(如图2)。本研究充分展示了数据驱动策略与传统动力学模式深度融合的潜力,为极端台风事件的机理研究和精细化预报提供了新的技术路径与研究视角。

图2.(a)针对台风“摩羯”(2024)计算的48小时优化时长的CNOP敏感区分布(阴影填色,等级1-3),紫色方框为验证区域,起报时间为2024年9月3日0000 UTC;(b)CNOP计算得到的初始温度扰动在模式第25和30层的空间分布(单位:K)(c, d)在 CNOP 敏感区内,基于 120 km(DAEXP_inCNOP120)和30 km(DAEXP_inCNOP30)稀疏网格的 FY-4B AGRI通道9晴空同化的O-B空间分布;(e)三组同化试验 DAEXP_all、DAEXP_inCNOP120和 DAEXP_inCNOP30对台风“摩羯”(2024)路径预报误差。

论文作者为台风所牛泽毅博士、王栋梁副研究员、黄伟研究员、杨梦琪助研,复旦大学穆穆院士、秦博博士,以及上海中心气象台范旭亮高工。

论文信息:

Niu, Z., Wang, D., Mu, M., Huang, W.,Fan, X., Yang, M., & Qin, B. (2025).Machine‐learning (ML)‐physics fusion model accelerates the paradigm shift in typhoon forecasting with a CNOP‐based assimilation framework. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL115926.

原文链接:

https://doi.org/10.1029/2024EA003952

扫码阅读原文

(文/初审:牛泽毅 复审:张蕾 终审:黄伟)